2024年,尽管国际局势波谲云诡,全球脑血管领域的科研人员依然坚持不懈,推出了一系列具有深远影响的临床研究,推动这一领域的创新与发展。这些研究不仅展示了突破性的科研设计,更为诸多临床难题提供了崭新的解答与思路。令人欣喜的是,越来越多来自中国的高质量研究在国际学术舞台上脱颖而出,彰显了中国在全球卒中研究的影响力。本文将聚焦2024年在再通技术策略领域的重要国际研究,盘点这一黄金时代中璀璨的明星项目,探讨它们如何推动卒中研究的边界,带来新的突破和希望。

编写团队

陈文伙

陈枝挺

甘淑娟

03.

取栓技术及器械研究进展

EVT的技术演变及进步显著提高了治疗效果和再灌注成功率,这些技术的进步,使得EVT的再灌注成功率从早期的60%提高到80%以上,大幅提升了患者的治疗效果。2025年,我们不仅仅见到了琳琅满目的新器械,更是见到了齐头并进的技术的发展,二者相得益彰,以下对取栓再通技术和器械做一些简要归纳,不足错误之处欢迎指点改正。

(一)球囊导管应用(Balloon Guide Catheters)

体外实验和临床观察性研究37、38表明,球囊引导导管的使用可能提高机械取栓的影像学成功率,缩短手术时间,从而改善患者预后,然而临床试验的结果有时候出乎意料。2025年,上海长海医院刘建民、杨鹏飞教授在2024届东方脑血管病大会(OCIN)、2024届世界卒中大会(WSC)共同发布PROTECT-MT研究39成果,其研究结果发表于《柳叶刀》杂志。

PROTECT-MT研究

53(35-97)VS. 44(30-72)min

HR 0.74(0.58-0.94),P=0.012

图:从股动脉穿刺到血管再通时间

图:主要结局[调整后的共同优势比(OR)=0.66(95% CI 0.45-0.98)*,P=0.037;未调整的OR=0.65(95% CI 0.44-0.95),P=0.026]

研究结果:采用非血流控制下的取栓操作时间更短(中位时间44分钟 VS.53分钟),死亡率更低(16% VS. 24%)、临床预后更佳(mRS 0-3分比例56% VS. 41%)。

无独有偶,ProFATE40研究也在探索动脉取栓治疗最佳术式。ProFATE研究是一项多中心、前瞻性、随机对照试验,主要探讨在急性缺血性卒中患者进行血管内取栓术(EVT)时使用近端血流停顿(PBFA)是否能够改善临床结局。研究表明,近端血流停顿(PBFA)技术在急性缺血性卒中的血管内取栓术中未能显著改善临床结局。尽管这一技术在一些基础研究中显示出潜力,但临床证据并未支持其作为常规治疗的一部分。这些结局值得我们深思熟虑,未来球囊指引的应用仍需进一步的探索验证。

Effect of Proximal Blood Flow Arrest During Endovascular Thrombectomy (ProFATE): A Multicenter, Blinded-End Point, Randomized Clinical Trial

结论:在出现前循环大血管闭塞的急性缺血性卒中患者中,与非血流停止相比,在血管内取栓期间暂时近端血流停止并没有显著改善手术结束时血管接近完全/完全再通(脑梗死溶栓评分扩大,2c-3)

(二)大口径抽吸导管(Large-bore Aspiration Catheters)

Penumbra公司引领抽吸风潮十余年以来,直接抽吸取栓技术(ADAPT)41已经广为推广,市面上存在几十款大口径抽吸导管难分优劣。实在太多,难以一一列举,值得一提的是新型大口径抽吸导管,其独特的设计在临床应用上仍尚未广泛推广,仅供学习参考,欢迎大家指正。

1.新型的抽吸导管

MIVI-Q 系统是一款新型大口径抽吸导管,由带有扩口的近端长导管组成,可与选定的导引导管形成紧密贴合,近端不锈钢导丝取代了传统导管设计的近端轴结构,这些设计能有效克服窗台效应。来自美国的Jessica K Campos也探讨了0.088英寸超大径导管机械取栓术治疗直径小于8F的大脑中动脉(MCA)M1段的可行性,结果于2024年2月在线发表在《Interventional Neuroradiology》上42。

MIVI Q抽吸导管MIVI Neuroscience(Minnesota’s Medical Alley)

眼动脉段窗台效应示意图

MIVI Q导管示意图

Zoom 88(Imperative Care, Campbell, CA)导管导航42

图1:一例NIHSS评分为26的成年患者表现为M1远端闭塞(黑色箭头)

图2:一位60岁患者,NIHSS评分为20,表现为左侧M2近端上干血栓(黑色箭头)

图3:插图描绘了Zoom系统放置超大口径Zoom 88, Zoom 71和Zoom 35导管用于M2的闭塞治疗。

Ceretrieve宣布其核心产品Ceretrieve取栓导管首份临床研究报告(FIM临床研究)。本项研究是一项多中心单臂研究,研究纳入20名因颅内大血管闭塞(LVO)而患急性缺血性中风(AIS)的患者,他们在症状出现后24小时内接受血栓切除术。研究结果:所有接受治疗的患者都实现了100%完全/接近完全灌注;83%的首次通过完全灌注(FPE mTICI 3),远远超过当前金标准设备的30%-40%的比率。(https://www.prnewswire.com/)

2.抽吸导管的临床试验

MINT技术来自于正在进行的MINT(Macrowire for Intracranial Thrombectomy)登记研究,基本原理和研究设计发表在2024年7月SVIN 43,在最初4个月内连续招募了50名患者,初步结果于2024年12月发表44。

研究结论:使用MINT技术,抽吸导管以46/50 (92%)的成功率推进到凝块界面。从血管通路到首次取栓中位时间为11.30分钟(IQR=7.45-14.30),到血栓切除成功为14分钟(IQR=10-22.15)。该技术的改良首过再通效果(mFPE)为71%。仅1例血管痉挛手术并发症。

Route 92 Medical 宣布完成250例SUMMIT MAX(A Randomized, Controlled Trial to Evaluate the Safety and Effectiveness of the Route 92 Medical Reperfusion System,ClinicalTrials.gov ID NCT05018650 )临床试验入组,这是全球首个颅内大口径血栓抽吸导管的RCT研究,旨在评估HiPoint 88和HiPoint 70再灌注导管作为Monpoint再灌注系统一部分的安全性和有效性。

Penumbra公司推出最新抽吸系统Thunderbolt(未上市),其工作原理也和循环抽吸相关。目前Thunderbolt系统正在进行名为THUNDER的多中心、前瞻性、单臂临床研究(Acute Ischemic Stroke Study with the Penumbra System® Including Thunderbolt™ Aspiration Tubing, NCT05437055),以验证其安全性和有效性,目标是在8小时内接受治疗的AIS患者中评估Thunderbolt系统的疗效。研究计划在美国多达25个地点招募160名参与者,主要目标是评估即刻术后血管再通率(mTICI ≥2b),以及24小时内与设备或手术相关的严重不良事件发生率。让我们拭目以待THUNDER研究的结果。

图,Route 92 088 Hipoint系统取栓示意图

Route 92 Medical(San Mateo, CA)

网址:http://www.r92m.com

产品:088 Hipoint Aspiration Catheter

图Penumbra System:是一个完全集成的系统,专为机械取栓而设计。该系统利用了CAVT(Computed Aided Vessel Tracking)软件算法,旨在评估其在抽吸取栓中的安全性和有效性

图片来源:Penumbra官网

(三)经桡动脉入路(Radial Artery Approach)

在一项多中心的观察性研究中45,发现经股动脉入路与经桡入路围手术期并发症的风险相似,TRA有助于缩短止血和走动所需的时间。来自一个大规模的多中心数据库——卒中取栓与动脉瘤登记(STAR)研究46发现,TRA在血管再通率、症状性出血发生率和再灌注时间方面具有优势,但远端栓塞的发生率较高。近期一项综述与荟萃分析(COMFORT 研究)47显示,尽管经桡动脉入路(TRA)有较高的失败率及桡动脉闭塞概率,但因其优越的安全性、较低的入路并发症发生率和更高的患者舒适度,TRA安全性高,在适当的时候可作为首选。

The COMFORT (Contemporary Strategy for Aortoiliac Intervention) registry

Stroke上发表一篇单中心、盲法评估、非劣效随机临床试验48,重点关经桡动脉和经股动脉两种入路方式在机械取栓手术中的效果,尤其是对最终血管再通的影响。结果显示:在机械取栓手术中,桡动脉入路与股动脉入路在血管再通效果上不劣于股动脉入路。尽管桡动脉入路的手术时间较长,但由于其在再通效果上的可比性,桡动脉入路可以作为一种有效的替代选择。然而,由于时间延迟,股动脉入路仍可能是首选入路方式。

脑卒中患者机械取栓的桡动脉入路与经股入路:一项非效性随机临床试验

研究结果:桡动脉入路的血管再通成功率为96.6%,与股动脉入路的87.9%相当,且差异在可接受范围内,表明桡动脉入路在这方面不劣于股动脉入路。

(四)双支架技术(Double stent-retriever technique)

分叉处的硬质血栓是临床取栓中挑战之一,单一支架取栓或抽吸取栓容易面临取栓失败等风险,临床术者可通过双支架捕获血栓,以此降低支架回收过程中血栓碎裂及逃逸的风险。一项发表于AJNR的系统评价和荟萃分析49评估了双支架取栓技术在急性缺血性卒中患者中的应用效果。研究结果显示:双支架取栓技术作为挽救策略应用于68.7%的患者(88/128),这些患者的血管闭塞对常规内血管治疗无效;作为一线策略应用于31.3%的患者(40/128)。双支架取栓技术在所有患者中达到了92.6%的最终TICI≥2b的再通率,首次操作成功率为76.6%。TWIN2WIN研究50评估作为一线策略的双支架取栓技术(double-SR)在急性卒中患者中的安全性和疗效,特别是与单支架取栓技术(single-SR)的比较。研究共纳入108名患者,结果显示:在接受机械取栓治疗的卒中患者中,作为一线策略的双支架取栓技术比单支架取栓在首次取栓成功率上更具优势,且安全性良好,但在最终再通率上两者无显著差异。对于该技术对临床结局的影响,仍需在专门设计的临床试验中进一步研究。

Randomized Study Comparing First-Line Dual Versus Single-Stent Retriever Technique: TWIN2WIN

· 共纳入108名患者,其中50名(46%)分配到单支架组,58名(54%)分配到双支架组。

· 首次取栓成功率:单支架组为24%(12/50),双支架组为46%(27/58),调整后的比值比为2.72(95% CI,1.19-6.46),显示双支架取栓在首次操作时更具优势。

· 3次操作内的显著再通率:单支架组为84%(42/50),双支架组为89%(52/58),调整后的比值比为1.74(95% CI,0.5-5.76),尽管双支架组略高,但差异不显著。

· 操作次数:单支架组的平均操作次数为2±1.3次,双支架组为1.7±1次,平均差异为-0.37(95% CI,-0.9至0.06),即双支架组的操作次数较少。

· 症状性脑内出血发生率:单支架组为6%(3/50),双支架组为10%(6/58),调整后的比值比为1.66(95% CI,0.40-8.35),显示两组之间差异不显著。

(五)紧急支架置入(Bailout angioplasty or stenting)

颅内动脉粥样硬化性疾病(ICAD)在亚洲人中尤为常见,是急性大血管闭塞机械取栓失败和术后再闭塞的重要原因,可能需要补救治疗。对于再通失败的患者,补救性血管成形术或支架置入被视为一种有希望的补救手段。RESCUE-ICAS51注册登记性研究显示,在机械取栓成功恢复血流的基础上,对于存在颅内狭窄的患者,急诊支架植入与单纯机械取栓相比,能够获得更好的功能预后,并且没有显著增加症状性出血的风险。PC-SEARCH52登记性研究显示,在基底动脉闭塞患者中,机械取栓失败后采用急救支架植入(RS)与改善功能预后和降低死亡率相关,且对症状性脑内出血的风险没有显著增加。

The RESCUE-ICAS Registry

· 共有417名患者被纳入研究,其中218名患者接受单纯机械取栓治疗(168例前循环),199名患者接受机械取栓加支架植入治疗(144例前循环)。

· 患者特征差异:支架植入组患者的非西班牙裔白人比例较低(51.8% vs 62.4%,P=0.03),糖尿病和高脂血症的患病率较低(糖尿病:33.2% vs 43.1%,P=0.037;高脂血症:43.2% vs 56%,P=0.009),且支架植入组使用静脉溶栓的比例较低(18.6% vs 27.5%,P=0.03)。

· 再通效果:支架植入组的成功再通率(修改版治疗脑缺血评分TICI ≥2B)较高(90.9% vs 77.9%,P<0.001),且24小时内梗死体积小于30mL的比例也较高(67.9% vs 50.3%,P=0.005)。

· 并发症:支架植入组的总体并发症发生率较高(12.6% vs 5%,P=0.006),但症状性出血的发生率差异不显著(9% vs 5.5%,P=0.162)。

· 功能独立性:90天时,支架植入组的功能独立性显著高于单纯机械取栓组(42.2% vs 28.4%,调整后的比值比为2.67,95% CI,1.66-4.32)。

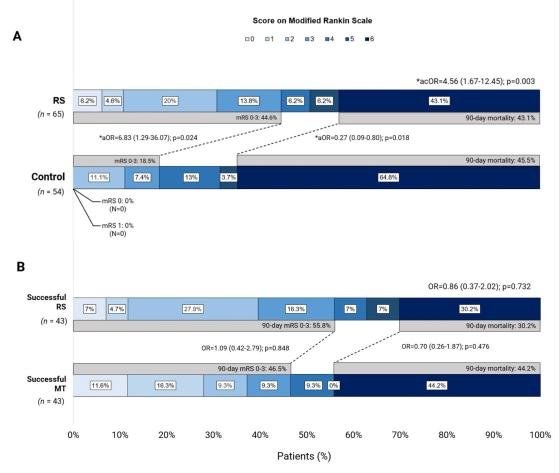

The PC-SEARCH Registry

· 共有444名患者,其中119名患者发生机械取栓失败,并被纳入分析。RS组有65名患者(14.6%),对照组有54名患者(12.2%)。

· 功能预后:RS组在90天mRS评分分布上呈现出有利的变化(调整后的比值比[acOR]为4.56,95% CI 1.67-12.45,p=0.003)。RS组在90天时功能独立(mRS评分0-3)的比例显著高于对照组(RS:44.6% vs. 对照组:18.5%,aOR=7.57,95% CI 1.91-30.12,p=0.004)。

· 死亡率:RS组的90天死亡率较低(RS:43.1% vs. 对照组:64.8%,aOR=0.27,95% CI 0.09-0.80,p=0.018)。

· 症状性脑内出血(sICH):RS组与对照组的sICH发生率没有显著差异(RS:3.1% vs. 对照组:13%,aOR=0.31,95% CI 0.05-1.95,p=0.214)。

前后循环登记性研究均显示了机械取栓进行补救性支架植入可能是安全的,而且能改善预后,然而,ANGEL-REBOOT研究36结果显示,对于取栓再通失败或术后有再闭塞风险的患者,补救性血管成形术或支架置入术并未改善临床结果,且会引起更多并发症。这一发现暂不支持对颅内动脉粥样硬化性疾病患者实施紧急血管成形术或支架置入。

(六)新一代导丝日新月异

1.可操控导丝

Drivewire(Columbus)是美国食品药品监督管理局(FDA)批准首个且唯一可操控神经血管导丝,这是一个创新性改变、里程碑事件。7月22-26日,科罗拉多斯普林斯,美国神经介入手术学会(SNIS)年会,Rapid Medical宣布在美国首次使用突破性的可偏转通路平台Drivewire 24进行手术。

Rapid Medical的可调节神经血管导丝首次在美国进行手术

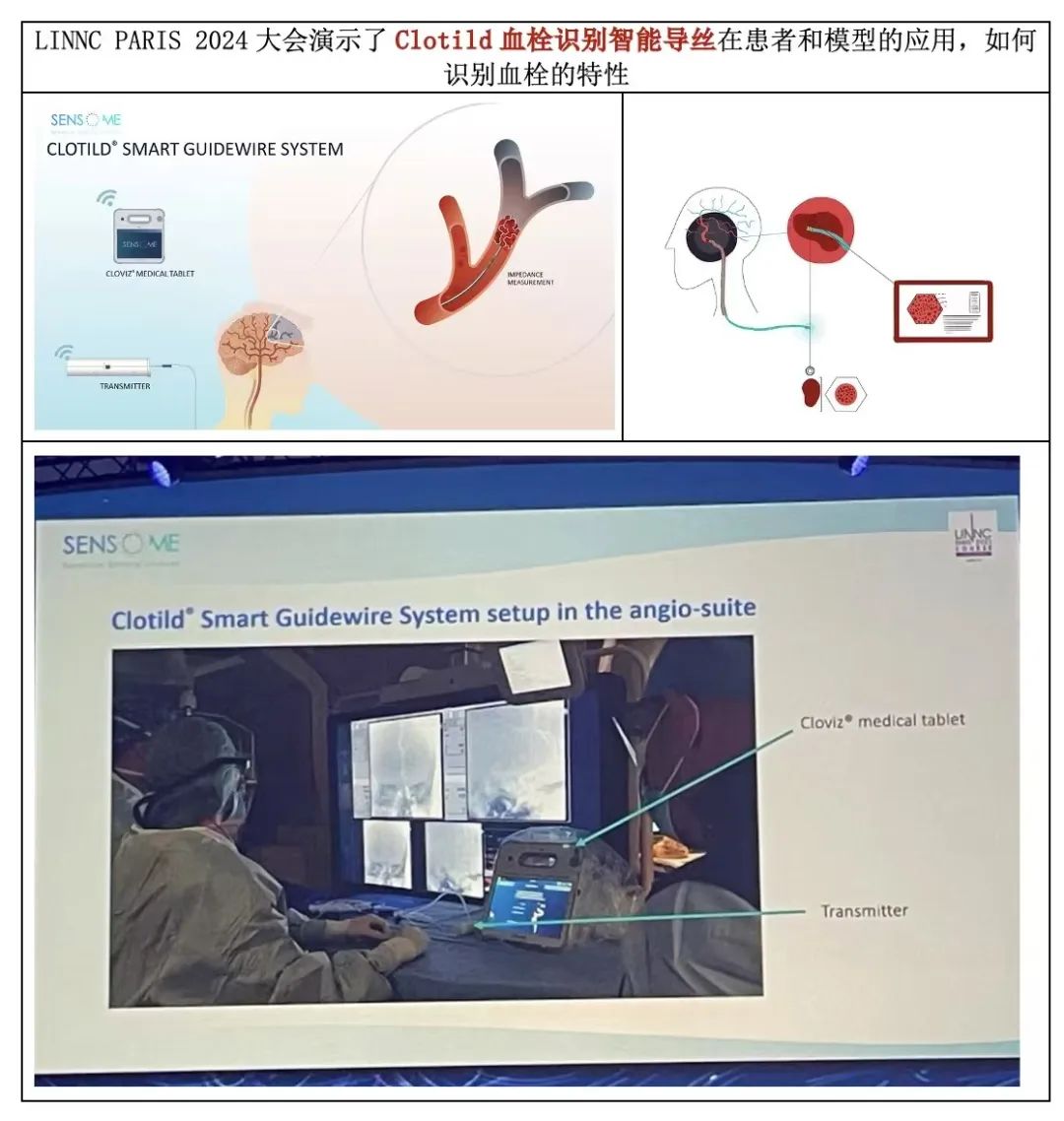

Clotild智能导丝系统将目前世界上最小的电阻抗传感器与机器学习相结合,有望成为第一款在完全闭塞动脉原位识别血栓长度、取栓失败后体内描述血栓特征的装置。目前,该装置已获美国食品药品监督管理局(FDA)“突破性医疗器械”认定。2024年6月LINNC PARIS 2024会上,首席研究员、法国利摩日大学医院放射科Aymeric Rouchaud教授等人公布针对Clotild智能导丝系统的首次人体研究——单臂、前瞻性、多中心CLOT OUT试验的结果,在入组的41例LVO-AIS患者中,Clotild技术的预测算法成功识别了红细胞和血小板,并在取栓期间成功对传感器在原位获取的血栓信号进行了自动化处理;与人类专家的分析相比,该技术对红细胞的敏感性为95%,特异性为93%;对血小板的敏感性为87%,特异性为94%。

LINNC PARIS 2024大会演示了Clotild血栓识别智能导丝在患者和模型的应用,如何识别血栓的特性。

(七)取栓支架蓬勃发展

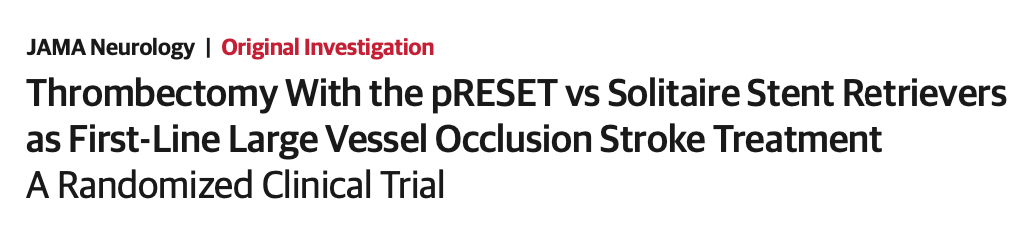

1.新的取栓支架:pRESET支架

基于美国和德国的多中心RCT 53表明,pRESET支架在大血管闭塞性(LVO)卒中的一线治疗中,有效性和安全性与Solitaire支架相当。在LVO卒中患者中,使用pRESET支架取栓并不劣于使用Solitaire支架取栓。

表2 有效性及安全性结局

图2 90天两组患者mRS评分分布

2.EMBOTRAP、Tigertriever与NeVa NET

The EXCELLENT registry 54

EMBOTRAP装置的前瞻性,多中心,全球注册血管内卒中治疗

共纳入997例受试者(平均年龄70.0±14.2岁;mTICI≥2b的一次通过率为64.5%,mTICI≥2c的一次通过率为39.1%,最终mTICI≥2b的一次通过率为94.5%。共有427/912例(46.8%)患者达到90天改良Rankin量表0- 2或≤基线。

TIGER(Treatment with Intent to Generate Endovascular Reperfusion,TIGER)研究55是一项单臂、前瞻性、多中心试验。

在17个中心招募了160名患者(43名导入,117名主要阶段)并接受了Tigertriever治疗。主要研究阶段组的主要疗效终点达到84.6%,而疗效目标为63.4%,历史终点率为73.4%(非效性P<0.0001;优势P < 0.01)。第一次再灌注成功率为57.8%。所有干预后,95.7%的患者再灌注成功(mTICI≥2b),再灌注良好(mTICI2c-3)。

新型取栓支架Tigertriever在ICAD所致大血管闭塞取栓中的应用56

3D血运重建装置:Vesalio公司推出最新的取栓支架-NeVa NET 4mm57 58,采用了Drop Zone™技术,该技术能够捕获、保留并安全移除血栓,从而恢复患者的血流。

3.静脉取栓装置

静脉窦血栓起病隐匿,血管内治疗病例少,相关研究相对少。关于静脉窦血栓的临床研究主要是关于药物治疗方案的TO-ACT研究59,该研究是荷兰、中国和葡萄牙联合进行的一项针对CVT高风险患者EVT有效性和安全性的研究,由于病例数量限制,EVT与抗凝治疗效果无明显统计学差异,试验提前终止。有研究者研发了关于脑静脉取栓的专用器械,并开展了临床试验3。初步临床研究表明,新型静脉实取栓装置在即刻和远期完全再通率方面显著优于传统的Angioguard+Stering球囊取栓方法。此外,该装置还能够缩短手术时间,降低术后头痛的严重程度和频率。

脑静脉取栓专用装置的有效性和安全性:一项随机临床试验

04.

未来是否已来:人工智能

香港中文大学的研究团队在解决深入脑远端区域血栓提供解决方案。他们在机器人顶刊《Science Advances》67和《Science Robotics68公布一项治疗脑卒中的新技术---磁控纳米机器人---tPA-nbots。tPA-nbots能够通过磁驱动和荧光成像引导的实时跟踪,将tPA-nbot微群引导至亚毫米级段 (M3/M4) 的血栓部位。通过机械作用和化学溶解的耦合来是使血栓的高效溶解,与纯tPA相比剂量减少约42倍,但溶栓率提高约20倍。治疗后,tPA-nbot可以通过磁导航回球囊导管附近(即其尖端),并且绝大多数(即 80%)的 tPA-nbot 可以被收集。不仅能够快速打通堵塞血管,而且能够减少溶栓药物带来副作用,减少中风带来脑损伤。

磁控纳米机器人---tPA-nbots

2024年5月XCath公司在阿布扎比宣布,成功完成全球首例远程机器人模拟血栓切除手术,推出了ElectroSteer可调导丝系统和血管内机器人系统。Rapid Medical宣布在哥伦比亚麦德林成功实施全球首台人工智能驱动的卒中取栓手术。东方脑血管病会议2024(OCIN 2024),刘建民教授团队成功完成全球首例在大会上远程脑血管介入手术的动物实验手术直播。演示了动脉瘤弹簧圈栓塞术和脑基底动脉颅内支架植入。PANVIS脑血管介入机器人上市启动仪式顺利举行。

远程机器人取栓手术

XCath推出的ElectroSteer可调导丝系统和血管内机器人系统。

两名患者接受了人工智能驱动机器人联合可调节取栓支架TIGERTRIEVER的治疗。

这些技术的发展仍面临技术成熟度、临床验证和设备普及等挑战,未来的研究将需要进一步优化其安全性、准确性及可操作性。

05.

小结

血管内治疗的进步为急性卒中的治疗带来了前所未有的变革。从治疗适应症的拓展到技术的创新,EVT的应用不仅提高了急性卒中患者生存率,还显著改善了生活质量。众多高质量研究持续为卒中治疗注入动力,展现了全球脑血管病领域研究者们积极创新、严谨务实的科研态度。展望2025,更多突破性成果必将推动卒中防治迈向新高度,为患者带来更大的希望与福祉。

转自:OCIN